2008.11.15(土):

ギュスターヴ・モロー美術館

ギュスターヴ・モロー美術館 のページをアップしました。

美術館のホームページにいくと、大作 『 ユピテルとセメレー 』 1895 の一番下にいる怖い女が出迎えてくれます。

「あんた、なにしに来たのよ?」とでも言いそうな眼で、いや、こわおもしろいです。

確か、フランス大使館か、どこかの方が、日仏の文化交流について、

「フランス人でさえ、めったに訪れないギュスターヴ・モロー美術館やシャガール美術館に、多くの日本人が訪れる」

と言ってられました。

人知れず残されたモローの異質な作品群は、今も、パリの喧噪の中で、ひっそりと息づいているのでしょう。

|

|

|

2008.11.07(金):

佐久市立近代美術館 ~ 杉山寧

佐久市立近代美術館 の特色として、日本画、洋画、そして、書が同じフロアの同じ面に並べて展示してあることが挙げられると思います。

何かの公募展に行っているかのような感じです。

(おそらくは)通常、あまり混まない美術館でしょうから、秀作揃いの公募展をゆったりと鑑賞できるようなもので、それは、とても良いですね。

美術展は芋洗い状態で鑑賞するものでは無い。

と、いつも思うのですよ。

さて、杉山寧 の作品名は、またまた、難しい漢字です。今回の作品は、

『 煕 』 1975 (S50)

この他、現在、サイトにアップしている杉山寧の作品で、1字タイトル

ものの一覧は、以下。

『 野 』『 鮒 』『 相 』『 穹 』『 水 』『 榕 』『 芳 』『 気 』

『 舞 』『 芳 』『 曜 』『 響 』『 曄 』『 香 』『 蘭 』『 季 』

『 澗 』『 暘 』『 薫 』『 昊 』『 娑 』『 沙 』『 奏 』『 洸 』

さて、何字読めて、何字書けて、何字意味が解るでしょう?

さらには、パソコン( Windows XP版 )では変換不能な漢字タイトル

の作品がいくつもあって、それは反映できていません。

画像で対応しようかなぁ。。

|

|

|

2008.11.06(木):

諸橋近代美術館で追加(新所蔵品)

先日、諸橋近代美術館 さんから直々にメールをいただき、近年の新所蔵品としての追加の作品を教えていただきました。

ダリ

『 抽出しのある女たち 』 1937

『 日没の大気の寓話 』 1940-41

『 ガラの建築物 』 1947

『 蝶のいる時の塔 』 1964

シスレー

『 積み藁 』 1895

エルンスト

『 暗黒の神々 』 1955

ミロ

『 ふくろうを捕まえる女 』 1970

また、版画につき、サイトには掲載しておりませんが、ピカソの『 貧しき食事 』 1913 も、お持ちとのことです。

諸橋近代美術館は絵画のみならず、ダリのたくさんの彫刻のコレクションもすばらしいですね。館内に入ると、高い吹き抜けの天井の下、そこは異次元の ダリ・ワールドです。

交通の便的には、ちょいと難アリですが、是非、足を運ばれてみられること、おすすめです。

|

|

|

2008.10.30(木):

メトロポリタン美術館 ~ 所蔵作品追加

フランスと日本でおなじみの画家で、メトロポリタン所蔵の作品を追加しました。

ヴァロットン、デュフィ、ドニ、ドンゲン、マルケ、ユトリロ、ローランサン

フランスでは一般的だけれども、アメリカの美術館には所蔵がまず無い、という画家があって、それはアメリカ人の好みが出ているのでしょう。

しかし、メトロポリタン美術館だけは、そうでは無いところが、この美術館の中立的というか、博物館的な性格なのかもしれません。

メトロポリタン美術館に行って、そこに、ユトリロやローランサンの作品が出ていて、さらに、横尾忠則の作品なんかが飾ってあると、日本人観光客としては、「おぉ!いいとこ」というイメージになりますよね。

あと、大貫妙子の 「メトロポリタンミュージアム」 の好影響もあるでしょう。ただ、あの唄は、博物館内容ですよね。詞の1フレーズを 「大英博物館」 と置き換えても、全体の意味に違和感無いんじゃないかな、と思います。

|

|

|

2008.10.29(水):

奥村土牛記念美術館をアップ

長野の佐久市の隣の佐久穂町の、JR八千穂駅前にある美術館です。

ページアップといっても、ココは、素描・下絵のみの所蔵なので、作品紹介はありません。美術館の紹介のみです。

受付で一二支のポストカードが販売されていました。これは、ある意味めずらしい。

というのも、日本画では、子(鼠)は、たま~に作品がありますが、巳(蛇)や亥(猪)の作品は、まず、ありません。特に、亥の作品は、北斎の以外、見たことが無いです。

描いてはいけない、というルールがあるのでしょうか?

|

|

|

2008.10.29(水):

愛知県美術館で追加

政令指定都市の中心部が、官公庁・銀行・ホテル・デパート・公園・レストラン・ブティック・文化施設・ファーストフード・歓楽街、そして、大きめの書店、などなどが比較的狭い範囲内に揃っているのは、生活するに便利な空間だと思います。

という感じで、愛知県美術館の所蔵も、日本画から洋画、西洋絵画まで、ひと揃い全部集まっているというのは、快適な美術館だと言えるでしょう。

また、それは、青少年にとっては偏りなく学ぶことができるのわけですから、すばらしいです。

さらにさらに、オキーフ、キルヒナー、クリムト、ド・スタール、ノルデ、ファイニンガーと、国内、他では滅多に会えない作品たちが粒ぞろいとあるのですから、ほんと、うらやましいです。

ココだけと言ったら、味噌かつ、味噌煮込みうどん、手羽先、きしめん!

あ、これはイメージ違いすぎ(笑)

|

|

|

2008.10.27(月):

ボストン美術館の新所蔵品

ボストン美術館 のHPには、過去数年前から最近までの新取得作品をジャンル別にまとめてあります。

→ http://www.mfa.org/collections/index.asp?key=33

> Recent Acquisitions in the Art of Asia, Oceania, and Africa

を見ると、日本の絵画がいくつもあって、見てみると、山村耕花や西村五雲、それに立石晴美の作品も入ってはいるのですね。

> Recent Acquisitions in Contemporary Art

には、

Yayoi Kusama " Dots Infinity NOWH " 2004

がありました。

ボストン美術館には頑張ってもらいたいところですけどね。

MoMAのauケータイの方が話題にはなりますが。

|

|

|

2008.10.27(月):

群馬県立近代美術館 ~ ムンクやルドン

群馬県立近代美術館 には、ムンクの絵画 『 オースゴールストランの夏 』 1890代

があります。国内には、ほとんど版画しか所蔵が無い中で、これは特筆でしょう。オースゴールストランという同一の題材において、オルセー美術館やワズウォース美術館の作品と比較するのも意義あると思います。

また、ルドンの『 ペガサスにのるミューズ 』 1907-10 も。

ルドンのペガサスやアポロン関連の作品は、まず、パステルものなのですが、これも Painting であり、日本国内はもとより世界的にも少ないです。

また、シャガール、ミロ、ムンク、ルオーの版画作品も数多く所蔵されており、それぞれの強いファンの方にとっては、チェック必須でしょう。

|

|

|

2008.10.25(土):

国立西洋美術館を世界遺産に

先日、上野のアメ横へ行ったら、「 国立西洋美術館を世界遺産に 」という横断幕がいくつも掛かっていました。

東アジアで唯一の、ル・コルビュジエの建築物= 国立西洋美術館。世界中にある彼の作品の建物を、まとめて世界遺産に登録しようということで、今、ちょうど審査が進んでいるところでしょう。

首尾良く登録されたら、快挙ですよね。

世界中から訪れる人が増えて、日本の美術館にも優れた作品の所蔵があることが知れ(松方コレクションという認識も、そうですね)、併せて、日本画・洋画問わず、近現代の日本人アーティストの認知も広がってくれたら喜ばしいことです。

そして、アメ横で買い物して帰る人が増えたら、ラッキーということで ^o^

|

|

|

2008.10.25(土):

田村一男の作品をアップ

「桜島」は難しい題材なのかもしれません。

いろんな画家がトライしていますが、やはり、大量の灰を降らせる恐ろしき山というイメージがあるので、単に写実的に明るく描写されていても、それは、この山の本質を表し切ってないと感じるのです。

その中で、田村一男 の作品

『 黒炎沖天 』 1971 (S46) など。

まさに、「火山」 という感です。

しかし、この人の作品、あまり会えないんです。他の冬山などの作品が、どれだけの畏敬の念を抱かさせてくれるのか、これからもどこかで会えること、楽しみです。

|

|

|

2008.10.23(木):

アレックス・カッツ

新収蔵作品のニュースもおもしろいので、気が付いた時に書いてみようと思います。

しかし、新収蔵作品は、購入が決定された際の発表である場合もあれば、新たに展示が開始された時のリリースであることもあります。

また、発表がWebに掲載されたことに常に気が付ける訳でもないので、数ヶ月のタイムラグが出ることもあるでしょうが、ご了承ください。

ただ、新収蔵作品ニュースは作品の画像が掲載されることが多いから良いです。これがデータベースの一個になってしまうと、近年の作品ということで画像NGとなり、永らく存在を認識できないということになってしまいがちですから。

ということで、第一弾は、ワシントン・ナショナル・ギャラリーの新収蔵作品、アレックス・カッツです。(今年の発表のようですが、何月頃出たのかは判りません。)

ALEX KATZ, " SWAMP MAPLE (4:30) ", 1968

→ http://www.nga.gov/collection/acquisitioninfo.shtm

湿地帯に立つカエデの木。4時30分というのが、夜明けの早い夏の朝なのか、曇天の夕方なのか、どちらにも捉えられます。

人物画の、それも静的で平面的な正面顔の作品が多いカッツですが、こういった抽象的な風景画も良いですね。

|

|

|

2008.10.22(水):

東京国立近代美術館に近い駐車場

東京国立近代美術館。

日本武道館がある北の丸駐車場が近くて、料金もリーズナブルなので最適かと思います。

しかし、8月末の日曜日とかは要注意です。日テレの「24時間テレビ」で駐車場が貸し切りになってしまい、一般利用者は停められないのです。

2回も、これにやられた経験あります。

東京国立近代美術館は数年前に建物を改装して、エレベーターも速くなって、きれいになりました。

ただ一つ、昔、2階にあった(3階だったかな?)、売店のフロアが昭和30年代風で、鑑賞に疲れると一杯のジュースで休憩するのが、あれが好きだったんですけどね。

その白黒写真のようなノスタルジーに浸ると、きれいになりすぎたレストランに入るのも気後れしてしまうのです。

|

|

|

2008.10.22(水):

中村彝とカレーの新宿中村屋

ご存じの方も多いと思いますが、カレーの新宿中村屋と 中村彝 との関係は、中村屋のHPに「中村屋サロン」というコーナーがあって、その第2回に記載されています。

http://www.nakamuraya.co.jp/salon/index.html

新宿中村屋の店のロゴは、洋画家であり書道家でもあった、中村不折によるものですね。

また、山種美術館の館名も安田靫彦の筆によるもので、美術館の「美」が、かわった文字になっています。

共に芸術ロゴとして長く使われるもので、良いですよね。

一方、いただけないのは、省庁が統廃合されたり新設される時に、その省庁名を、その時点の大臣が書くことです。それから長い期間、庁舎の玄関に飾られたりするわけですが、字が歪んでいたり、お世辞ながらの「達筆」だったりすると、見ててもお恥ずかしかったりします。

だったら、その時の、お気に入りのアーティストを呼んで、その人に作ってもらった方が、なんぼか良いと思うんですが。。

...という記事を書いていたら、本当に中村屋のカレーが食べたくなってきた。w

|

|

|

2008.10.21(火):

|

2008.10.20(月):

MoMAの Flash図録

先日、ロンドンのサーチ・ギャラリーの3Dディスプレイを紹介しました。それが今後増えてくるのは間違い無いとは思いますが、如何せん、手間とコストが掛かりすぎでしょう。

現在、最適な表現手法としては、MoMAが提供している Flash版のようなものではないかと思います。

これでも、手間・コストは結構掛かるでしょうが、これは、図録が無料でオンラインで見られるということです。少しずつでも広がってきてもらいたいところであります。

後記: 一覧をニューヨーク近代美術館のページに リストアップ しております。

|

|

|

2008.10.17(金):

レオナール・フジタ展

|

「レオナール・フジタ」と名打つからには、フランス帰化後の作品ばかりを集めた展示会かと思ってたのですが、しっかり、戦前の「藤田嗣治」作品も数多く出展されています。

長らく行方不明になっていた幻の大作、「構図」と「争闘」が出展され、また、専用ホームページも立てられると、力が入っています。

|

藤田独自の「白」の表現、その手法が完全に解明されていないこともあって、修復も大変らしいです。保存が良くて、その「白」にあまり汚れが混じってなければ良いのですが。。

ともかく、幻の大作、どういう「白」なのか、お会いすること、楽しみです。

※ 藤田嗣治のページ

■ レオナール・フジタ展

会場: 上野の森美術館

期間: 2008.11.15 - 2009. 1.18

URL: http://leonardfoujita.jp/

|

|

|

2008.10.15(水):

|

2008.10.11(土):

デュフィ作品の地方美術館寄託

ポンピドゥー・センターのHPを見ると、水彩・デッサンを含めて、2,200点以上のデュフィ作品が所蔵されており、その多くがデュフィ夫人による遺贈によるものです。

フランスの国家コレクションには、「フランス全土への芸術普及」という任務が定められているそうですが、さらに、デュフィ夫人の意志が、「(遺贈作品が)フランス国家全体に広く行き渡るよう、できる限り多くの美術館に分配されること」 であったといいます。

それを受けて、寄託されている美術館は下記の通り。

アジャン美術館

アノンシアード美術館

アルベール・アンドレ美術館

アンリ・マルタン美術館

イヤサント・リゴー美術館

ウジェーヌ・ブーダン美術館

オワーズ県立美術館

カーニュ=シュル=メール・シャトー美術館

カレー・レース美術館

カン美術館

カンディーニ美術館

サン=テティンヌ近代美術館

ジョゼフ・ドシュレット美術・考古学博物館

シャルトルーズ美術館

ストラスブール美術館

ストラスブール近現代美術館

ディジョン美術館

ディエップ・シャトー美術館

トゥールーズ=ロートレック美術館

トロワ近代美術館

ナンシー美術館

ファーブル美術館

ブザソン美術・考古学博物館

フラゴナール美術館、グラース

ポール・ヴァレリー美術館、セット

マントン美術館

ラ・クール=ドール美術館

ランス美術館

リベヌル美術・考古学博物館

リール美術館

ルーアン美術館

ルーベ美術・産業博物館

レンヌ美術館

あれこれと善し悪しはあるでしょうが、ここで実践されている「フランス全土への芸術普及」というコンセプトは見倣うべきものか、と思います。

さて、日本では、昨今、文化庁などからは「芸術文化立国」といった言葉が出ていますが、どうも、アニメやゲームなどの輸出に偏っている感あります。

「日本全土への芸術普及」

お上からグラスルーツまで、このコンセンサス、大事ですね。

|

|

|

2008.10.10(金):

デュフィの『 赤いヴァイオリン 』

|

デュフィ

『 赤いヴァイオリン 』 1948頃 ポンピドゥー・センター

切手はご覧の通り、1965年のフランス切手ですので、かなり画質悪いです。

|

とはいえ、今日の一般の印刷でも、この実作品が放つ 「 赤 」 は表現し得ません。ハイビジョンなら良い所まで行けるかもしれませんが、藤田嗣治の「白」が印刷物では解らないのと同様です。

本物のこの絵の「赤」は、ヒステリックとでもいえるヴァイオリンの、キュッという、高音の鳴きの「赤」なのです。

この絵の前に立ったとき、鋭利な日本刀の先で首の皮を、さっと斬られたときに吹き出る鮮血の「赤」を感じました。

それは、個人的にはチャイコフスキーかな、と思うのですが、ともかく、一枚の絵の色彩が音と瞬間の時間を同時に表現している、すばらしい作品です。

実作品の絵の「赤」というと、こちらも同様ですね。

|

安田靫彦

『 飛鳥の春の額田王 』 1964 (S39) 滋賀県立近代美術館

額田王という、時の権力者の、その権力を 「 強い紅 」 で表現しており、それも印刷物や映像を通してでは解らないと、そう思うんです。

|

|

|

|

2008.10.09(木):

サーチ・ギャラリー、再オープン

現代アートを扱うロンドンの サーチ・ギャラリー が、今日、先ほど再オープンしたそうです。

ギャラリーの紹介ページに行くと、3Dバーチャルツアーで館内を歩けます。ゲームのようにインタラクティブでは無くて、見るだけの3D映像ですけどね。しかし、新たな試みだと思います。

サーチ・ギャラリーのサイト自体も

" the world's interactive art gallery " とうたって、結構、凝ってます。

日本語も対応しているような表記なので、日の丸の画像を押して開いてみたら、実は自動翻訳。「エラーは起こりえます」と書いてはあるものの、翻訳としてはエラーだらけです。w

自動翻訳は、まだまだ、先のことでしょう。

さて、開館に合わせて現代中国アートの紹介が出てますが、結構、斬新なんですね。キモい、キモいい(?) 作品、あれこれありました。

|

|

|

2008.10.08(水):

ポンピドゥー・センター ~ カンディンスキー

カンディンスキーの「ワシリー」の表記はロシア語をフランス語読み、もしくは英語読みしているので、いくつかのバリエーションがあります。

Wassily Kandinsky

Vasily Kandinsky

Vassily Kandinsky

各美術館での表記もまちまちで、統一されていないというのも、不思議です。

|

|

|

2008.10.06(月):

ポンピドゥー・センター ~ シャガール

|

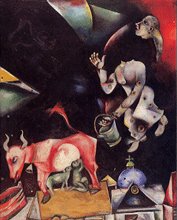

「愛」や「宗教心」などが語られ、日本でも人気の高い シャガール ですが、異色の不気味さを放つのは、この作品。

『 ロシアとろばとその他のものたちに 』 1911

政治的な背景があることは間違いなく、宙に浮かんだ乳搾りの女性の首が吹っ飛んでいて、ロバの眼が、まぁ、怖いこと。

|

この作品が初期のものであることから考えるに、その後の彼は、この気持ちを直裁には表現しないことを目標にして描いてきたのか、とも思えます。

同じ「愛」の作品といっても、ペイネなどと違って、シャガールの作品にはユーモラスはあるものの、どうしても「重たい陰」があるのは、そういったことなどが影響しているのでしょう。

|

|

|

2008.10.04(土):

ルイ・ヴィトンの会長が約145億円の美術基金計画

ルイ・ヴィトン会長のベルナールさん、2010年オープン予定で、約145億円の美術基金計画を発表したとのこと。デミアン・ハーストやフランシス・ベーコンなどの作品も含まれているそうですが、さて、どんな作品が収集されていて、どんな形で公開されるのでしょうか。

ブランド屋さんというと、カルティエは「 カルティエ現代美術財団 」というのを開いてられますね。

日本でも、連動企画展とか、分館などを作ってもらえたら嬉しいですね。

|

|

|

2008.10.02(木):

海外における日本美術紹介と違和感

海外のHPを回っていると、結構、日本絵画の紹介があります。統計数字は無いので、感覚なのですが、おそらく、アジアの中では、最も多く紹介されているんでは無いでしょうか。

ところがです。ところが、その中身を開いてみるとですね、、、

「だ、誰? これ!」

というのが多いんです。浅学故でもありますが、「寡聞にして知りません」なのが多々あります。

例えば、フィラディルフィア美術館で公開中の → コレ

『 鹿 曼陀羅 』 江戸時代 作者不明

だいたい紹介があるのは、江戸期の絵画か、平安か鎌倉期の仏像、それと土器ですが、このあたりを熱心に勉強して来られて、

「これが日本美術でしょぉ? なんで、あなたたちは自国の文化を知らないのですかぁ!」などいう会話があるとしたら、それはお互いに不幸なことです。

オルセーを回っていて感じたのですが、必ずしも傑作でなくともここの所蔵されている作品が書籍に載ったり、ポスターやカレンダーになったりしています。それは時代の必然性はあったとしても、やはり、「マーケティング」の勝利でもあると言えるでしょう。

翻って日本美術のマーケティング。海外HPを回っていると、「あれぇ? 岡倉天心の時代のまま?」とタイムスリップしてしまいそうになるのです。

|

|

|